Zinefest 2014

Seit gut 10 Tagen drücke ich mich darum, mal ein paar Worte zum Zinefest zu schreiben. Schlaflosigkeit sei dank passiert das nun doch. Wird auch mal Zeit und passt heute auch ein bisschen.

Am Wochenende 8.+9. November fand in den Mehringhöfen, genauer in der SFE, das vierte Berliner Zinefest statt. Für mich war es allerdings das Erste, ich habe eigentlich recht wenig Bezug zu Zines. Gesehen habe ich früher schon ein paar Musikzines, aber ich habe sie kaum und schon gar nicht regelmäßig gelesen. Dazu gekommen bin ich über eine Freundin, die zum Orgateam gehört und für die ich ein wenig Zeug durch die Gegend fuhr. Also warum nicht einfach mal zum Zinefest gehen und sich ein paar Zines anschauen, Leute treffen und neue Dinge tun. Den meisten Leuten, denen ich später davon erzählte musste ich entweder erklären was Zines sind oder sie fragten etwas wie “Zines? Das gibt’s noch?”

Der Begriff Zine kommt von Fanzine oder Magazine und bezeichnet in kleiner Auflage selbstverlegte Textsammlungen, Comics oder sonstige Hefte, die üblicherweise mit Fotokopierer vervielfältigt werden. Thematisch kann es da um alles gehen, Musikzines, politische Texte, Fanfiction, Comics, LGBT, Feminismus, Fussballzines oder Anleitungen und Hilfetexte. Zines gibt es schon ewig, seit es Fotokopierer gibt wurde es einfacher, welche zu publizieren. Geld wird damit dann auch eher weniger verdient.

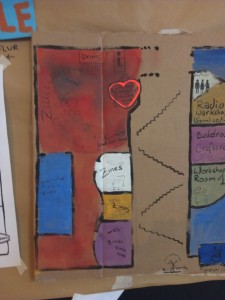

Nachdem ich am Samstag kurz beim Interface Critique ein paar Salzstangen aß und okaye bis gute Vorträge hörte, machte ich mich auf den Weg in den Mehringdamm 2a und begann ein wenig durch die Räume zu streifen. Es gab Workshopräume, eine KüfA, einen Bastelraum und natürlich viele Zines. In mehreren Räumen standen Tische voll damit – zum angucken und kaufen. Es war ziemlich voll und um an die meisten Tische, Künstler und Zines heranzukommen musste man sich ein wenig durch Menschen quetschen. Falls man nicht so sehr auf Körperkontakt steht, konnte man sich auch in eine Leseecke zurückziehen und dort in alten Zines stöbern. Ich las z.B. in irgendeinem von 1988 über eine Konzertreise einer Punkband durch die UdSSR und alte Konzertberichte. Für Workshops war ich aber einfach zu faul.

Das Ziel war ja, neue Leute kennen lernen und neue Dinge tun. Und am Sonntag sollte es einen Radioworkshop geben. Das war die Chance, sich aus der Comfort Zone rauszubewegen, also wollte ich hin. Erstmal verlor ich aber den Kampf gegen die Snoozetaste und kam daher gut eine Stunde zu spät zum Workshop. Das war aber nicht schlimm, die Jungs von der Funkfabrik-B (deren Webseite gerade blau macht) waren noch später fertig. Schlussendlich lief alles etwas chaotischer als sich Veit und Afri den Workshop wohl vorgestellt hatten, dafür war der auch recht übersichtlich. Ich war der einzige Teilnehmer. Nachdem nach einer Redaktionskonferenz halbwegs klar war, wie die Sendung aussehen soll, wurde ich mit Aufnahmegerät und Motivation losgeschickt und versuchte mich an Interviews mit einigen Workshopleitern. Ich sprach mit Carolina, die einen Workshop “mini-zines, big feelings: diy approaches to your mental health through zine making” hielt und mit Christian, dessen Thema “Wie die Produktion zur Nebensache wurde – Ein Blick zurück aus der Zukunft” war. Das ganze gelang mir nur eher mäßig, aber für meinen ersten Versuch dann doch ganz okay.

Am Ende wurde dann keine Stunde Sendung durchproduziert sondern aus kleinen Beiträgen zusammengestückelt. Das Ergebnis des Radioworkshops kann man heute Abend um 19Uhr auf Pi Radio anhören oder als Podcast #79 bei der Funkfabrik-B runterladen.

Eigentlich wollte ich zum Ende des Zinefests wieder Zeug durch die gegen Fahren, aber weil zur Feier des Mauerfalls die Stadt durch eine Menschenmauer wieder in zwei Teile geteilt wurde und es quasi nicht möglich war, in irgendeiner sinnvollen Weise mit einem Auto von Ost nach West zu kommen, fiel das leider aus.

Recent Comments